1. Nombre o nombres

Cancha de Almola. Cancha de Armola. Sierra

Almola (1.412 m) en Ceballos y Vicioso.

2.

Localización administrativa 2.

Localización administrativa

Término municipal de Cartajima.

3.

Localización a partir de un locus de

referencia

A unos 7 km al S cuarto SE de la ciudad de

Ronda.

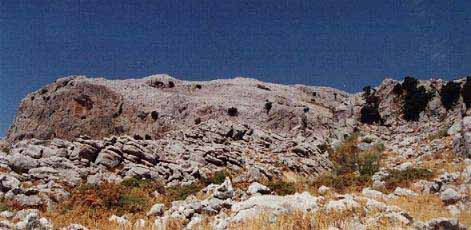

4. Topografía

Entre el torcal de los Riscos de Cartajima,

al O, del que lo separa un muy definido paso

de montaña (en el que nace el arroyo de

Bolones, perteneciente a la cuenca del Genal)

que comunica el alto valle del Genal con la

planicie de Ronda, y la sierra del Oreganal

al E. El arroyo de Bolones la separa no sólo

de los Riscos de Cartajima, sino también del

sumamente conspicuo cerro Malhacer (1.154

m), al SO, acusadamente cónico, y del cerro

Gordo, ya al S de la carretera Parauta-Cartajima.

Por el N

vierte sus aguas al Guadalevín o Río Grande

de Ronda por diversos arroyos.

5. Motivación

(paisaje, geología, vegetación, fauna,

historia, obras humanas antiguas y modernas,

caminos antiguos y modernos, alrededores,

anécdotas...).

Posición

estratégica para la observación de la meseta

de Ronda, del valle del Genal y de la sierra

de las Nieves.

Testimonio de la

brutal deforestación de la provincia, de la

que quedan como testigos las grandes encinas

rupícolas de algunos cortados (cf. Cevallos

y Vicioso, pag. 29).

Impresionantes

tajos de la parte occidental del macizo (160

m verticales) que, durante la excursión, se

pueden contemplar desde abajo y desde lo

alto.

Parajes bellos en

su misma desolación y muy poco frecuentado

(no se perciben el paso destructor de los

amantes de la naturaleza).

6. Vértices

geodésicos

El más próximo es Jarastepar (1.425 m),

3.500 m al OSO.

7. Mapas

Hojas 15-44 (1051) Ronda y 15-45 (1065)

Marbella del Mapa Militar de España E.

1:50.000.

Hoja (1051) 1-4 del Mapa Topográfico de

Andalucía E. 1:10.000.

8.

Aproximación: carreteras, pistas

Circulando de San Pedro de Alcántara a Ronda

por la carretera A-376 y entre el PK 134 y

el PK 133, en las inmediaciones de una

gasolinera, tomamos una desviación hacia el

O señalada con el letrero Parauta-Cartajima-Juzcar

(carretera local MA-525). Enseguida

encontramos una nueva desviación a Parauta,

que ignoramos. Rodando camino de Cartajima

llegamos hasta el PK 2, en cuyas

inmediaciones la carretera presenta un

ensanchamiento que permite el

estacionamiento de varios coches; hay un

cartel con el letrero zona de campeo de

perros de caza. Aquí dejamos el vehículo.

9. Eventual

refrigerio

PK 135 de la A-376: El Navasillo.

PK 129 de la

A-376: Mesón Rondeño.

10. Altura y forma

1.409 m en el extremo SO del monte.

Parte alta amesetada, inclinada al N, de

forma aproximadamente rectangular, con

un eje ENE-OSO de unos 1.000 m y una

anchura de unos 500 m, con varias

dolinas bastante bien definidas en medio

de un lapiaz acuchillado que, en algunos

lugares hace penoso el caminar.

11. Desnivel: 455 m.

12. Distancia geográfica

1.100 m (distancia topográfica: 1.190

m).

13.

Distancia para el caminante

3,3 km.

14.

Pendiente teórica

41 % (ángulo:

22º 30´).

15. Pendiente para el caminante

13 %.

16. Tiempo de ascenso y de descenso

Ascenso 1 h

40 min.; descenso 1 h 15 min.

17. Itinerario organizado en hitos

Caminando por

la carretera hacia el O (hacia Cartajima)

y a unos 400 m de donde hemos dejado el

coche descubrimos en la pared rocosa de

nuestra derecha una colada calcárea,

como resultado de haber quedado al

descubierto, al hacer la carretera, una

cavidad de la roca caliza.

A unos 60-70 m de la colada de calcita

nos encontramos frente a un roquedo con

aspecto de torcal en el que destacan un

par de higueras rupícolas. Aquí la

carretera presenta una curva pronunciada

a la izquierda y junto a ella la arqueta

de un conducto que permite el paso del

agua de escorrentía bajo ella. Veremos a

nuestra derecha un cartel de chapa con

la leyenda coto privado de caza. En este

punto abandonamos el asfalto e iniciamos

el ascenso por la margen izquierda de la

vaguadilla (derecha según el sentido de

nuestra marcha). En el matorral Ulex

parviflorus, Retama sphaerocarpa,

Mercurialis tomentosa, Chamaepeuce

hispanica, Phlomis purpurea, Stipa

tenacissima, Daphne gnidium.

A los pocos

metros pasamos bajo los cables del

tendido telefónico, del que, por cierto,

se ha desprendido uno que cuelga casi a

ras del suelo.

Junto a la

vaguadilla quedan restos de muretes de una

mampostería muy grosera. El herbazal, en el

que abundan los cardos, está reseco, después

del tórrido verano, y precisamente toda esta

hierba seca hace más conspicuos los

capítulos morados de Atractylis gummifera,

en plena floración; también florecen Lactuca

perennis y Daphne gnidium. Rhamnus

myrtifolius se aferra a las piedras allí

donde ha conseguido medrar. En algunos

puntos emergen del suelo las partes

superiores de los bulbos de Urginea maritima,

que empieza a florecer.

Conforme subimos

va imponiendo cada vez más su presencia, a

nuestra izquierda, el muy cónico cerro

Malhacer, de 1.150 m.

Frente a

nosostros, que subimos hacia el NE, se

elevan unos peñones en los que crecen añosos

ejemplares de encina y de hiedra. Nosotros

los dejamos a nuestra derecha y marchamos

hacia el N, en paralelo a la pared rocosa,

para encontrarnos enseguida caminando por la

pista que se inicia en la carretera al S del

cerro Malhacer, a unos pocos cientos de

metros.

Tenemos frente a

nosostros una pared vertical de más de 100

m. Cuando llegamos allí donde la pista que

seguimos se pierde entre el pastizal, si

dirigimos la vista a nuestra derecha, hacia

el roquedo que prolonga hacia el S el

formidable tajo, divisaremos dos

entalladuras separadas por una eminencia

rocosa. Salvaremos el roquedo por la

entalladura más septentrional, dejando a

nuestra espalda el cerro Malhacer, los

Riscos de Cartajima y el macizo de

Jarastepar. Caminamos por un pastizal, que

se va convirtiendo en aulagar, en el que

abundan los majanos.

Al llegar a la

entalladura encontramos la habitual

alambrada, que en este caso será leve

obstáculo, junto a la que hay dos carteles

con la leyenda coto privado de caza, uno

mirando al O, y otro al E. Salvado el

obstáculo descendemos por un camino de

cabras a un llano herboso y, desde él,

iniciamos el ascenso hacia el N.

Salvados los

primeros repechos caminado por cuestas

terrizas y zonas aterrazadas, eludiendo los

majanos y las gleras, descubrimos frente a

nosotros una cueva en un cortado rocoso, a

mano izquierda y, sobre ella, una encina

rupícola; la cueva tiene 20-30 m de

profundidad, unos 10 m en su parte más ancha

y 5 m de altura; la espesa capa de

excrementos de ganado (varios decímetros)

denuncia su carácter de refugio para las

cabras y ovejas que hemos podido ver en

algunos momentos de nuestra ascensión.

Seguimos

ascendiendo teniendo siempre a nuestra

derecha cortados rocosos en los que destacan

las encinas y las hiedras. El herbazal está

compuesto aquí por numerosas especies de

cardos, todos ya con su parte aérea muerta,

y las únicas especies frutescentes son

algunos ejemplares desmedrados de Thymus

mastichina, Phlomis purpurea y Ulex

parviflorus. Caminamos entre gleras y

majanos y, por primera vez en nuestras

caminatas por estos parajes, encontramos en

el suelo un fragmento de fósil con aspecto

de Ammonoiseo.

En las parte alta

de la cuesta terriza, bajo los peñascales,

se conserva un matorral relativamente denso

de aulagas y allí termina el acantilado que

nos ha ido acompañando a nuestra derecha y

una senda bien marcada nos permite salvarlo

marchando hacia el E.

Seguimos esta

senda unos pocos metros y, precisamente un

poco antes de que inicie un acusado

descenso, si dirigimos nuestra mirada al N,

hacia arriba, distinguimos el camino que

sigue el ganado hasta la cumbre por el

terreno evidentemente removido y la piedra

caliza manchada de ocre por las pezuñas;

seguimos este camino, pasamos una

entalladura bien definida del roquedo y nos

encontramos en un llanete cubierto de un

herbazal. Estamos ya en la meseta de la

cumbre.

Ahora, para

alcanzar el punto más alto tenemos que

dirigirnos hacia el O (a nuestra izquierda,

por un lapiaz en la que la vegetación

predominante está formada por los pulvínulos

de Ptilotrichum spinosum, Phlomis crinita y

la cañaheja.

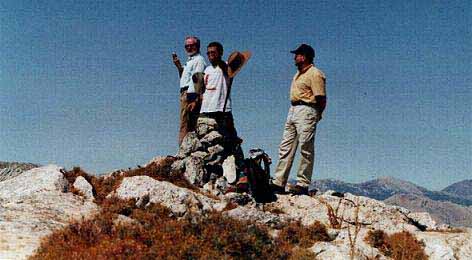

La cumbre está

marcada por un hito de groseros mampuestos.

En sus inmediaciones podemos asomarnos a los

acantilados que se asoman al puerto que nos

separa ahora del macizo de Jarastepar.

Regresamos por el

mismo camino.

Hitos propuestos:

aparcamiento, arqueta de la alcantarilla,

carril terrizo que se pierde en el pastizal,

entalladura con dos carteles de coto privado

de caza, cueva, aulagar en lo alto de las

cuestas terrizas, senda que se dirige al E,

llanete con herbazal al alcanzar la meseta

alta, cumbre.

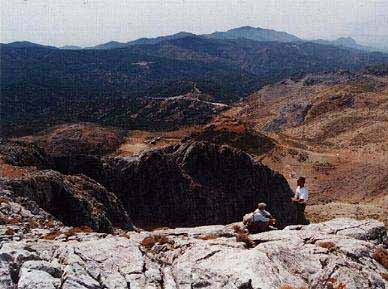

18. Lo que se

divisa desde la cumbre (S, O, N, E)

Los Reales,

loma de Jardón, valle del Genal con

Parauta, los tejados de Igualeja,

Pujerra y Cartajima y, más al E,

Algatocín y Benarrabá, las montañas

gaditanas que avanzan hacia la punta de

Tarifa y, sobre las nubes, algunas

montañas de Marruecos, la meseta de

Jarastepar, estribaciones más

septentrionales de la sierra de Libar (sensu

amplio), el macizo de Grazalema,

Montejaque, la meseta de Acinipo, las

sierras de vecinas de Cádiz (Olvera,

Setenil), sierra de la Hidalga, Sierra

de las Nieves, con Enamorados, las tres

cañadas que suben desde la zona de

Quejigales, la Torrecilla, la nava de

San Luis, al pie del Alcojona, cubierta

de bosques, Cascajares, que enlaza con

sierra Palmitera, y sierra Bermeja, que

culmina en los Reales, con los que

comenzamos.

19.

Fechas de subida 19.

Fechas de subida

17 de septiembre del 2.000. Pepe

Mayorga, José Antonio Ruiz Heredia y

Luis Sarasola.

20.

Geología

La sierra Almola es un peñón de calizas

jurásicas rodeado de “capas rojas” del

Cretáceo superior.

21.

Vegetación

Lo más

interesante es el matorral de

Ptilotrichum spinosum con cañaheja y

Phlomis crinita de las zonas cacuminales.

22. Fauna

Un conejo,

cabras domésticas y una rapaz que

desapareció antes de que pudiéramos

sacar los prismáticos. Extrañamente las

chovas piquirrojas no dieron señales de

vida.

23.

Opciones alternativas en las

proximidades

Jarastepar y Riscos de Cartajima.

24. Connotaciones sexuales

ADDENDA ADDENDA

Queridos amigos: Continuando mi esforzada

empresa de completar algunos de los

itinerarios que había redactado antes de que

Ernesto, nuestro padre, nos hiciera su

atinada, como no podía ser menos, sugerencia

sobre la conveniencia, y aún necesidad

imperiosa (diría yo), de incluir las

connotaciones sexuales de nuestros paseos,

paso ahora a redactar el punto 24 de

excursión a la Cancha de Almola. Sugiero que

cortéis y peguéis.

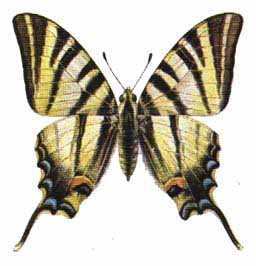

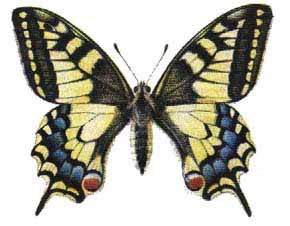

En

estas primeras excursiones (Cancha de Almola,

Cerro del Águila de sierra Alpujata...)

pudimos disfrutar de la presencia de la

segunda generación de diversas especies de

lepidópteros. Yo sólo soy capaz de

identificar en el campo las especies Papilio

machaon3 y Papilio podalirius3 (Iphiclides

podalirius L.), pero Juan Carlos nos llamó

la atención sobre varias otras y las puso

así, de alguna manera, en la primera plana

de nuestra atención (al menos de la mía). En

estas primeras excursiones (Cancha de Almola,

Cerro del Águila de sierra Alpujata...)

pudimos disfrutar de la presencia de la

segunda generación de diversas especies de

lepidópteros. Yo sólo soy capaz de

identificar en el campo las especies Papilio

machaon3 y Papilio podalirius3 (Iphiclides

podalirius L.), pero Juan Carlos nos llamó

la atención sobre varias otras y las puso

así, de alguna manera, en la primera plana

de nuestra atención (al menos de la mía).

Y ahora os pregunto: ¿en qué se puede pensar

al ver una mariposa de grandes alas en el

campo? No dudo de que vuestra respuesta

coincide con la mía: en la vulva, pero,

¡atención!, no en cualquier vulva, sino en

la vulva de la mujeres hotentotas, tal y

como se nos ofrece a la vista en la postura

de máxima abertura de piernas (cf. foto

adjunta).

Contra lo que

se pueda pensar los hotentotes no son

negros, no pertenecen al grupo de las razas

negras o melánidas, sino, más bien, al de

las llamadas razas primitivas, junto con los

aborígenes australianos, los pigmeos y los

veddas de Ceilán.

De hecho los

hotentotes se incluyen, junto con los

bosquimanos, en la denominada raza khoisan

(de khoikhoi -nombre aborigen de las gentes

que fueron llamadas hotentotes por los

holandeses- y san -denominación propia de

los bosquimanos, del holandés boschjesman u

hombre del bosque), pero podemos dejar de

momento a los bosquimanos del Kalahari, que

parecen ser el tipo original de la raza y

los habitantes conocidos más antiguos de

África, y centrémonos en los khoikhoi u

hotentotes , de la región de El Cabo y del

río Orange. Estas gentes han sido objeto de

especial atención por parte de los

antropólogos físicos, ya que fueron las

primeras personas de esta raza que cayeron

en manos de los europeos, y porque a causa

de ciertos caracteres anatómicos y

fisiológicos, sobre todo la distribución de

los grupos sanguíneos, recuerdan al grupo de

razas amarillas o xantodermas, por lo que

hay quienes los consideran como el vestigio

de una antigua población mongoloide de

África.

Entre los

rasgos anatómicos que se consideraron

propios de esta raza están la esteatopigia,

o adiposis exagerada de las nalgas, y la

longuininfia (delantal) o hipertrofia de las

ninfas o labios menores de la vulva.

¡Cómo me

gustaría poder extenderme sobre temas tan

apasionantes como la esteatopigia o la

organización social de los khoisan! Pero la

obligación manda y es la vulva,

inmisericorde, la que reclama ahora mi

atención.

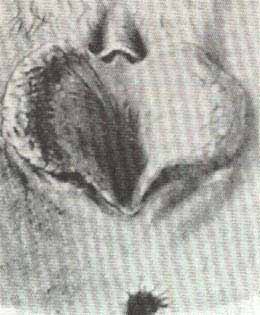

He

aquí las palabras de Cuvier: Los labios

mayores, poco pronunciados, interceptan un

óvalo de 4,5 a 5 pulgadas de longitud; del

ángulo superior desciende entre ellos una

prominencia semicilíndrica de

aproximadamente media pulgada de espesor,

cuya extremidad inferior se ensancha, se

bifurca y se prolonga en dos pétalos

carnosos (así dice Cuvier, pero yo prefiero

ahora pensar en dos alas) arrugados, de 2 a

2,5 pulgadas de longitud por 1 a 1,5 de

anchura. Cada uno de ellos es romo en el

extremo; su base se ensancha y desciende a

lo largo del borde interno del labio mayor

de su lado, y se transforma en una cresta

carnosa que termina en el ángulo inferior

del labio mayor. Si se levantan esos

apéndices, forman juntos una figura de

corazón cuyos lóbulos son estrechos y largos

y cuya parte media la ocuparía la abertura

de la vulva. Hasta aquí Cuvier. He

aquí las palabras de Cuvier: Los labios

mayores, poco pronunciados, interceptan un

óvalo de 4,5 a 5 pulgadas de longitud; del

ángulo superior desciende entre ellos una

prominencia semicilíndrica de

aproximadamente media pulgada de espesor,

cuya extremidad inferior se ensancha, se

bifurca y se prolonga en dos pétalos

carnosos (así dice Cuvier, pero yo prefiero

ahora pensar en dos alas) arrugados, de 2 a

2,5 pulgadas de longitud por 1 a 1,5 de

anchura. Cada uno de ellos es romo en el

extremo; su base se ensancha y desciende a

lo largo del borde interno del labio mayor

de su lado, y se transforma en una cresta

carnosa que termina en el ángulo inferior

del labio mayor. Si se levantan esos

apéndices, forman juntos una figura de

corazón cuyos lóbulos son estrechos y largos

y cuya parte media la ocuparía la abertura

de la vulva. Hasta aquí Cuvier.

En nuestros

días se sabe que esta disposición,

considerada como una característica racial

durante mucho tiempo, ni es congénita ni es

específica.

Las dudas

aparecieron cuando algunos investigadores

dieron cuenta de los siguientes hechos.

1o. Dickinson midió ninfas de 7 a 9 cm en

mujeres blancas (frente a una media de 3 a 4

cm).

2o. Se comprobó que no todas las mujeres

hotentotas presentaban longuininfia.

Fue finalmente

la antropología cultural la que explicó el

fenómeno: la longuininfia es adquirida por

manipulación repetida de las ninfas:

1o. Las

muchachas mayores someten a las más jóvenes

a estiramientos y tracciones de sus labios

menores.

2o.

Lo mismo hacen entre sí las adultas, cosa

que se considera como un gesto de elemental

cortesía. 2o.

Lo mismo hacen entre sí las adultas, cosa

que se considera como un gesto de elemental

cortesía.

3o. Los

hombres adultos participan, mediante

maniobras digitales y bucales, en el

desarrollo de las ninfas y del capuchón del

clítoris.

4o. En algunas

ocasiones, si se considera necesario, se

sujetan pesos a los labios menores para

estimular su dilatación.

5o. Sólo las

hotentotas olvidadas tienen las ninfas

normales. En efecto, para gustar, una

muchacha hotentota debe tener un delantal

muy desarrollado; tirar de los labios

menores de una amiga es, pues, una

deferencia comparable a las atenciones de

peinado o de maquillaje que practican entre

sí las mujeres civilizadas.

Y

es este quinto y último punto el que más me

interesa destacar. Los pueblos que han

crecido en las religiones del libro1

(judíos, cristianos y musulmanes) comparten

el tabú ante el contenido de la hendidura

vulvar. El clítoris y los labios menores son

órganos repugnantes, y hasta culpables. Y

es este quinto y último punto el que más me

interesa destacar. Los pueblos que han

crecido en las religiones del libro1

(judíos, cristianos y musulmanes) comparten

el tabú ante el contenido de la hendidura

vulvar. El clítoris y los labios menores son

órganos repugnantes, y hasta culpables.

Algunos

musulmanes1 llegan al extremo de destruir

esas partes que les turban por la escisión,

a veces agravada por la infibulación2.

Entre los

europeos el tabú se manifiesta como un tabú

estético. El clítoris y las ninfas no se

representan en el arte occidental hasta la

gran revolución sexual moderna, excepto en

la representaciones específicamente

eróticas, como os muestro con las

ilustraciones adjuntas.

No quisiera

privaros de las bellas imágenes con las que

mi favorito, Gustav Kimt, rompe el tabú a

principios del siglo XX.

NOTA 1. Sería

injusto por mi parte si no reconociera aquí

que esta actitud era compartida por muchos

pueblos fetichistas africanos antes de tomar

contacto con el cristianismo o el islam.

NOTA 2.

Operación destinada a impedir el coito.

consistente en la introducción de un ancho

anillo entre los grandes labios de la mujer.

NOTA

3. Apolodoro y Filóstrato nos cuentan que

cuando el sufriente Filoctetes, obedeciendo

a la voz de Heracles (ya divinizado),

accedió a acompañar a Odiseo y Diomedes a

Troya con su famoso arco, para que así se

cumpliera la profecía de Calcante, los

griegos, a su llegada al campamento, lo

bañaron con agua dulce y dejaron que

durmiera en el templo de Apolo, y, mientras

dormía, el cirujano Macaón le cortó de la

herida la carne podrida, vertió en ella vino

y le aplicó hierbas curativas y la piedra

serpentina; pero algunos dicen que Podalirio,

el médico hermano de Macaón, se encargó de

la curación. NOTA

3. Apolodoro y Filóstrato nos cuentan que

cuando el sufriente Filoctetes, obedeciendo

a la voz de Heracles (ya divinizado),

accedió a acompañar a Odiseo y Diomedes a

Troya con su famoso arco, para que así se

cumpliera la profecía de Calcante, los

griegos, a su llegada al campamento, lo

bañaron con agua dulce y dejaron que

durmiera en el templo de Apolo, y, mientras

dormía, el cirujano Macaón le cortó de la

herida la carne podrida, vertió en ella vino

y le aplicó hierbas curativas y la piedra

serpentina; pero algunos dicen que Podalirio,

el médico hermano de Macaón, se encargó de

la curación. |